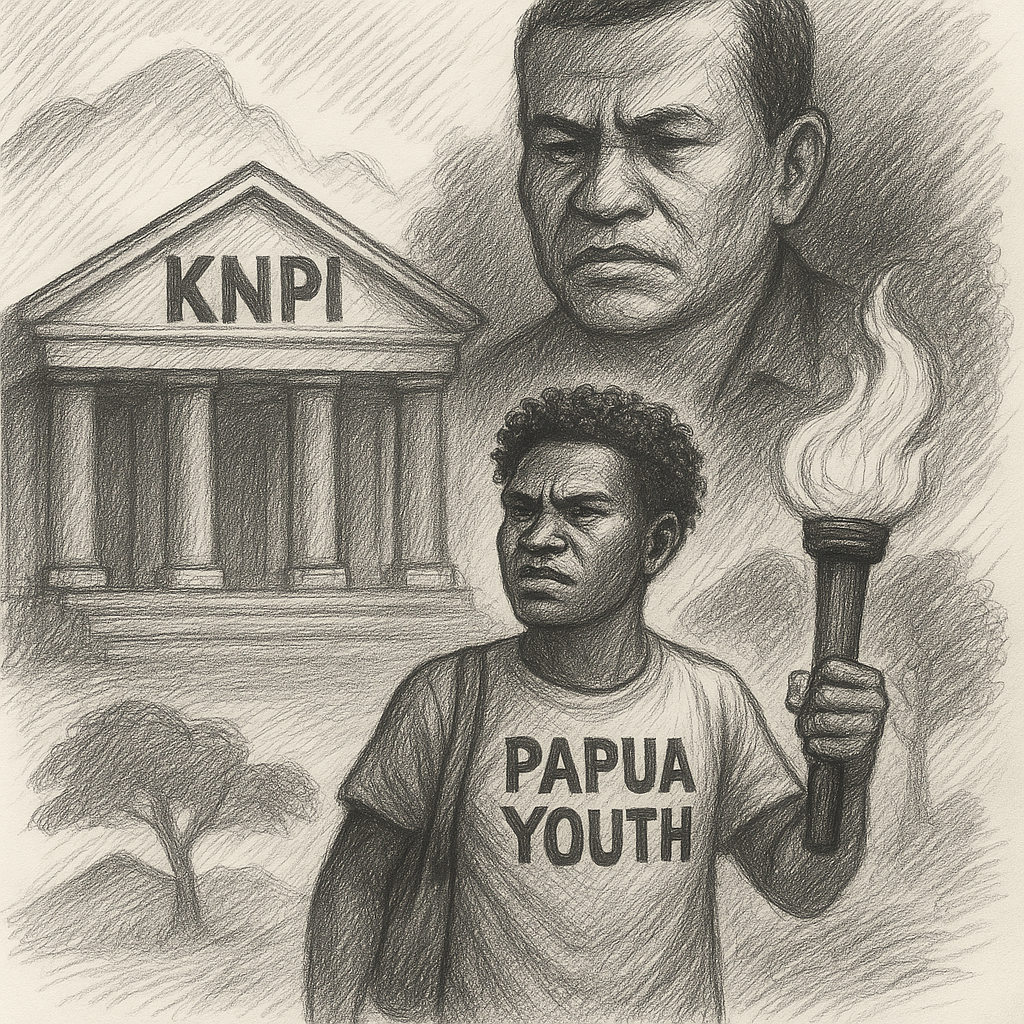

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Tanah Papua lahir dengan cita-cita luhur: menjadi wadah persatuan dan penggerak perubahan generasi muda. Namun, idealisme itu kini tampak memudar. Di banyak daerah, termasuk Papua, KNPI justru berubah menjadi arena perebutan pengaruh dan alat legitimasi politik. Jabatan ketua bukan lagi simbol perjuangan, melainkan tiket menuju kekuasaan, akses proyek, dan kedekatan dengan pejabat.

Fenomena ini mengundang pertanyaan mendasar: apakah KNPI masih menjadi ruang perjuangan pemuda, atau telah menjelma menjadi cermin kekuasaan pejabat negara?

Politik Representasi dan Bayang Kekuasaan

Dalam kacamata filsafat politik, setiap organisasi yang mengklaim mewakili “suara pemuda” sedang membangun politik representasi — menentukan siapa yang dianggap “pemuda sejati” dan siapa yang tidak.

Masalahnya, representasi itu sering dikuasai segelintir elite yang dekat dengan penguasa. Mereka membawa bendera pemuda, tapi agenda perjuangannya tak lagi berpihak kepada masyarakat akar rumput.

Di Papua, istilah “pemuda” kerap hanya merujuk pada mereka yang berada di lingkaran pemerintah daerah, bukan pada mahasiswa, aktivis kampung, atau pekerja muda yang bergulat dengan kenyataan hidup sehari-hari.

Michel Foucault pernah menulis bahwa kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga membentuk cara berpikir. KNPI menjadi contoh bagaimana kekuasaan bekerja secara halus: ia menata cara berpikir pemuda agar selaras dengan kepentingan pejabat.

Pemuda Proyek dan Kehilangan Otentisitas

Program pelatihan, seminar kebangsaan, hingga kegiatan seremonial KNPI sering kali hanya mengulang wacana yang sama: pemuda harus mendukung pembangunan pemerintah. Padahal, esensi kepemudaan adalah kemampuan untuk mengkritik dan menantang arah pembangunan yang melahirkan ketimpangan.

Jean-Paul Sartre menyebut manusia yang kehilangan makna dirinya sebagai hidup yang “tidak otentik”.

Banyak pemuda Papua dalam struktur KNPI menghadapi dilema ini — ingin berjuang, tetapi juga ingin diakui oleh kekuasaan. Ketika jabatan dan dana menjadi tujuan, idealisme pun perlahan sirna.

KNPI akhirnya lebih banyak melahirkan “pemuda proyek” ketimbang pemuda pejuang. Mereka sibuk mengurus proposal, bukan gagasan. Perjuangan berubah menjadi karier; idealisme menjadi transaksi.

Kolonialisme Internal dalam Gerakan Pemuda

Dari perspektif postkolonial, situasi ini menggambarkan bentuk baru ketergantungan struktural.

KNPI Papua kerap dikelola secara top-down, meniru struktur nasional yang Jakarta-sentris. Ia tidak tumbuh dari konteks sosial dan budaya Papua sendiri.

Alih-alih menjadi wadah emansipasi pemuda, KNPI justru memperkuat ketergantungan terhadap sistem pusat.

Inilah yang disebut Frantz Fanon sebagai “kolonialisme internal” — ketika kaum terjajah belajar menindas dirinya sendiri. Pemuda yang seharusnya menjadi motor perubahan justru menjadi bagian dari mesin kekuasaan.

Refleksi untuk Kemandirian Gerakan Pemuda Papua

Agar tidak menjadi alat politik, KNPI Papua harus berani melakukan refleksi eksistensial: untuk apa organisasi ini berdiri?

Jika benar mewakili suara pemuda, KNPI harus membuka ruang bagi semua — bukan hanya pejabat muda atau aktivis partai, tetapi juga pemuda kampung, komunitas adat, dan pejuang lingkungan yang bekerja tanpa panggung.

Gerakan pemuda tidak boleh diukur dari seberapa sering audiensi dengan bupati atau berapa banyak kegiatan berlogo pemerintah, melainkan dari keberpihakan kepada rakyat kecil.

KNPI perlu kembali menjadi ruang kebebasan berpikir, laboratorium gagasan, dan rumah bagi semangat perubahan.

Sejak awal, KNPI diimpikan sebagai motor persatuan dan kemajuan bangsa. Namun di Tanah Papua, cita-cita itu belum terwujud karena organisasi ini lebih sibuk menjadi panggung perebutan status ketimbang arena perjuangan sosial.

Tantangan terbesarnya kini bukan soal siapa yang akan menjadi ketua berikutnya, melainkan apakah generasi muda Papua masih berani berpikir merdeka di tengah struktur kekuasaan yang menjerat.

Sebab tanpa keberanian itu, KNPI hanya akan menjadi monumen kosong — tempat para pejabat dan pemuda berpose dengan seragam seremonial, tanpa ruh perjuangan di dalamnya. (*)

( Alberth Yomo – Jurnalis Jubi)